箕面市 > 子育て・教育・文化 > 教育 > 箕面市教員養成セミナー「ぴあ・カレッジ」 > R7「ぴあ・カレッジ」第6回セミナーの様子

更新日:2025年9月5日

ここから本文です。

令和7年度「ぴあ・カレッジ」第6回セミナーの様子

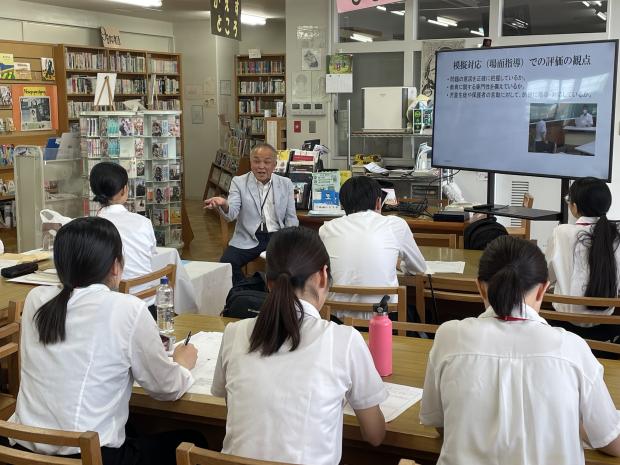

令和7年(2025年)8月2日(土)、今年度の「ぴあ・カレッジ」の第6回目のセミナーを箕面市立第一中学校で実施しました。

第6回目のセミナーは、

模擬対応に関して、有効な手立てや自身の課題について学ぶこと をめあてとしました。

今回のセミナーは、令和6年度の受講生も参加し、

1.授業中に起こりえる児童生徒への指導場面

2.授業外で起こりえる児童生徒への指導場面の2つの場面において具体的な設定を受講生たちで想定し、どのような指導目標を立てるかについて考えていきました。考えたことをグループで交流する中で、模擬対応を行う上で大切にしたいポイントなどを整理して考えることができました。

その後、それぞれが想定した中での指導場面を1人3分で実演しました。受講生は子どもの目線に合わせて座りながら話す姿や突然起こった(と想定した)場面の中で、しっかりと子どもの話を聞こうとしたり、身振り手振りをつけたりと工夫して取り組んでいました。実演の後には、各担当アドバイザー(教育専門監)から良かった点やアドバイスなどの講評をいただきました。指導場面を想像し、自分なら子どもたちへどのような指導や声かけをするのかについて、悩み、緊張しながらも一生懸命実演を行う姿がとても印象的でした。

最後に、「ぴあ・カレッジ」元塾長であった主原先生から面接について講義がありました。教育の動向や子どもや保護者の思いや願いを受け止めること、子どもの背景を見取っていくことの大切さを学びました。今後につながるたくさんの学びから有意義な時間となりました。

【ぴあ・カレッジノート(受講生のふりかえり)より】

<学んだこと・今後に生かしていきたいこと>

・「チーム学校」の意識が大切。一人の子どもへの対応だけでなく、全体指導の場面、隣のクラスの担任の先生にお願いをする場面などもっと広い視野で取り組んでいきたい。

・子どもの行動の背景をもう一歩踏み込んで知ろうとすることが子どもたちからの信頼につながることを学んだ。

・教師が一方的に指導するのではなく、子どもたちに自分自身でその後の行動について考えられるような場面設定を行うことも大切であることを学んだ。

・スモールステップを設定することや表情、語調に変化をつけて、伝えたいことがより伝わるような工夫をすることで子どもたちに伝わりやすくなることを知った。

<ふりかえり>

・他の受講生のかたがたの模擬対応を見て、たくさんのことを学ぶことができた。子どもたちへどんな言葉づかいをして話を伝えているかや何を一番に伝えているのか、話の進め方など、それぞれ工夫されていることを知ることができて、自分の模擬対応にもぜひ活かしていきたいと思った。

・同じチームの受講生のシュミレーションを見て、自分では思い浮かばなかった発想がたくさんあった。声のトーンや強調する部分、表情まで考えて実演することができなかったので、試験本番では、これらを意識して行いたい。

・個別の対応が必要な子どもと授業を受けている全体の子どもの両方に対応することが必要になってくるため、全体に対してどのような指示を出すのかも考えなければならない。全体→個→全体という順序を追うことで、行動には出ていないが同じ気持ちを抱える子どもへの助けになるかもしれないことを学んだので、これから意識していきたいと思った。

よくあるご質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください