箕面市 > 子育て・教育・文化 > 教育 > 箕面市教員養成セミナー「ぴあ・カレッジ」 > R2「ぴあ・カレッジ」第7回セミナーの様子

更新日:2020年10月5日

ここから本文です。

令和2年度「ぴあ・カレッジ」第7回セミナーの様子

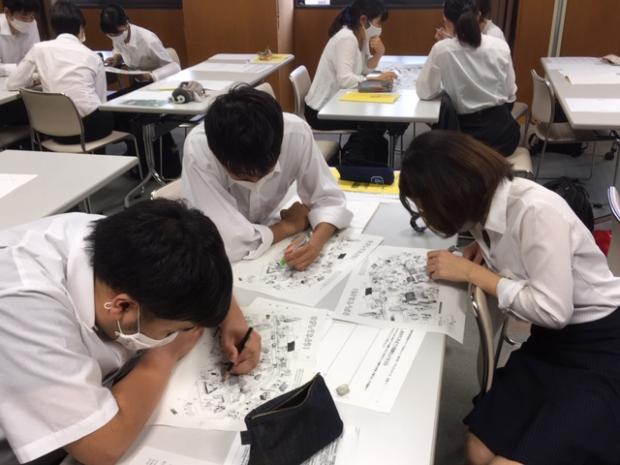

令和2年9月26日(土曜日)に、箕面市教育センターにて、「箕面市の人権教育について理解を深めること」、「最終回のスピーチに向け、ぴあ・カレッジで学んだことを整理すること」をめあてとして「ぴあ・カレッジ」第7回セミナーを開催しました。前半は、人権施策室の三﨑指導主事、萱野小学校の岡村教諭、南小学校の廣田教諭、第三中学校の永田教諭より箕面市の人権教育についての講義がありました。グループワークを取り入れながらの講義で、受講者同士で人権教育について考えを深めていました。また、学校現場で実践されているマイクロアグレッションの取り組みの体験もあり、多くの学びとなりました。

マイクロアグレッションとは、人と関わるとき、相手を差別したり、傷つけたりする意図がないのに、相手の心に影をおとすような言動や行動をしてしまうことです。

その後、次回の修了式のスピーチに向けてアウトプットワークと題して、これまでのぴあ・カレッジの学びやどのような教員をめざすのかをグループで交流していきました。

最後に塾長から喫緊の課題である、コロナウイルス感染症に関する人権侵害についての講話があり、受講生とともに今日の学びを整理しました。

【ぴあ・カレッジノート(受講生のふりかえり)より】

<学んだこと・今後に生かしていきたいこと>

- 人権が守られていない状況というのは、遠い世界の話ではなく身近なところにもあるということに気づかされました。特にコロナに関しては、子どもたちにとっても身近で、生きた教材だと思いました。私は学校現場でマイクロアグレッションに出会ったときには子どもたちになぜそれがいけないのかを自分の頭で考えさせたいと思いました。きっと答えは一つではないと思いました。

- 教員になるに当たって、自分を振り返り、具体的な目標や教員像を考え直すことができました。インプットしたものを放置せず、自分のものにしなければ意味がないと分かりました。

- 一かた的に子どもに指導するのではなく、子どもの背景に気を配り、理解することが教員と子どもの信頼関係につながっていくと思いました。些細なことでも子どもとの絆が深まったり、くずれたりするのでそういった人権感覚を磨くことが大切だと思いました。

<感想>

- 授業づくりの向上が人権教育へとつながっていくことが学べて良かったです。マイクロアグレッションの取り組みでは、悪気のないささいな一言が相手に不快感を与えてしまうことをロールプレイで実践することで、「自分は今までそのようなことはなかったかな」や「次に人と話すときには言葉選びを慎重にしよう」と思えました。

- 昨年、「もちあじ」の授業をしたときに「できること、得意なこと」を書けない子が何人かいたことを思い出しました。そのときは「自己表現が苦手なのかな」と思っていましたが、今日の話を聞いて、「自分をさらけだせる雰囲気」を私が出せていなかったから書けなかったのではないかと思いました。

- 今日のセミナーで、子どもたちには「自分を大切にし、相手を大切にする」ということを伝えていきたいと思いました。またアウトプットワークを行い、自分自身にさまざまなことを問い直してみると、セミナー受講前と今では考えかたが大きく変わっていることに驚きました。改めて自分を知ることは難しいけど大切なことだと思いました。

よくあるご質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください