箕面市 > 子育て・教育・文化 > 教育 > 箕面市教員養成セミナー「ぴあ・カレッジ」 > R3「ぴあ・カレッジ」第2回セミナーの様子

更新日:2021年6月22日

ここから本文です。

令和3年度「ぴあ・カレッジ」第2回セミナーの様子

第2回のセミナーのめあては、一つ目が「現時点でそれぞれがめざす教員のイメージをもつこと」、そして二つ目が「箕面市の生徒指導体制を知ること」でした。

セミナーの前半は、「なぜ教員をめざすのか」をテーマに、1人2分間のスピーチを全員が行いました。スピーチをするにあたり、塾生のみなさんは、自身が教員を志望する動機、そして自分は一体どんな教員になりたいのかを改めて自分自身に問うて考えたことでしょう。決められた時間内で、緊張しながらも、しっかりと思いを伝える様子が見られました。感想には、他の塾生のスピーチへの共感や驚き、「自身の意識がまだまだ足りない」といった反省など、たくさんの言葉が綴られていました。

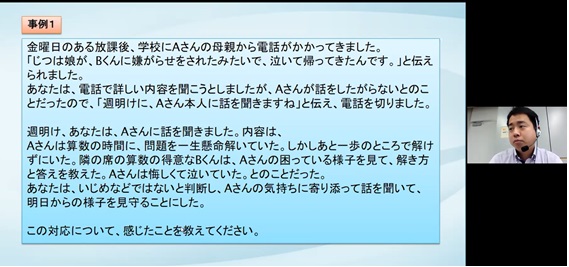

セミナーの後半は、箕面市青少年指導センター館長による講義でした。箕面市の生徒指導体制について知るのみでなく、具体的な事例をもとに、問題行動に対してどう対応するか、学校内や関係機関とどう連携していくか等について考えました。そして、一番大事な「生徒指導とは、児童生徒の成長・自己実現を支援したり促したりする児童生徒への働きかけ全て」であることを学びました。

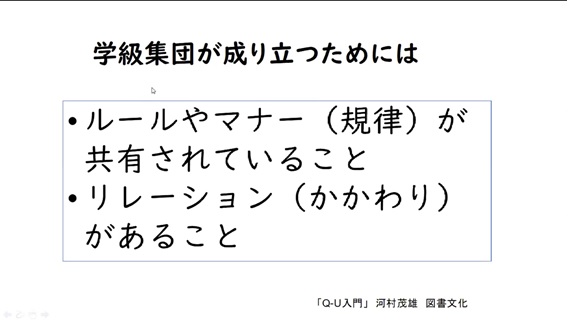

最後には、塾長から総括として「教師への夢やあこがれでとどまらず、より具体的な目指す教師像をもつこと」や「教員の資質向上に関する指標」「ルールとリレーション」等の話で締めくくりました。

【ぴあ・カレッジノート(受講生のふりかえり)より】

<学んだこと・今後に生かしていきたいこと>

- 自己紹介スピーチでの他者の発表を聞き、人それぞれ教員を目指す理由が異なっていることを知った。また、2分という時間の中で上手く自己表現されているのを聞き、自分とは違う経験をされていたり様々な考え方を持っている人がいることを学びました。同時に自分自身もっと上手く話をまとめられたり、思いを他者に伝えられるようになりたいと感じました。そのためにもやはり、多くの経験や体験をし、そこから得られたことや学んだことを言語化して他者に話す訓練・練習を積み重ねていく必要があると感じました。

- 生徒指導は単に生徒を怒って、行動を正させるのではなく、生徒たちが自己を成長させていく過程を支援することが目的であるということを理解した。生徒自身がどのように自己実現をし、成長していくのか考えることの支えになるように計画を立てて、学校全体が団結して取り組むことが生徒指導に繋がる。また、生徒指導を行っていく上で、生徒を取り巻く問題、いじめや虐待、不登校などの定義や解決の方向性、各学校の方針を理解しておく必要があるということを学んだ。

- アンテナ力が大事というお話はよくお聞きしますが、発信力も必要だとお聞きし、毎度教師からの電話が子どもの悪いことばかりだと嫌気がさすという言葉に、ハッとさせられました。よかったことの発信力も今後の教員生活で意識していこうと感じ、私は副担任であるため、担任の先生に生徒の良かったところをお伝えすることが、その第一歩だと気づくことができました。

<感想>

- 他の受講者のスピーチを聞き、講師や社会人経験のある方はやはり説得力ある話し方をされていると感じました。さらに学生の方でも実習やボランティアの経験が豊富な方は話の内容にすごく臨場感が生まれており、参考にしたいと思う部分が多くありました。話し方というところも学んでいきたいです。

- 今回の講義は「当たり前・思い込み」を考え直すものとなりました。2つの事例の中での子どもの「思い」やルーツは守って当たり前、など、こちら側もわかったつもりになっているだけなのではないかと気づくことができ、一つに意見に偏らないためにも情報共有が大切だと感じました。なぜルールを守っていたのかを自分でも思い返してその理由を子どもたちに伝えていきます。

- 松山塾長の言葉に「わかったからできるへ」とあった。私はこの言葉を聞いて、今まで私自身学んだことに満足して「わかった」で止まっていることもあったのではないかと感じた。「できる」ようになるためには日々の中で意識化することが大事だと学んだので、これから意識的に学んだことを実践して、振り返る時間をもっていきたい。

よくあるご質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください