ここから本文です。

箕面都市開発(株式会社)による特定調停について

1.今回の特定調停の概要

経過

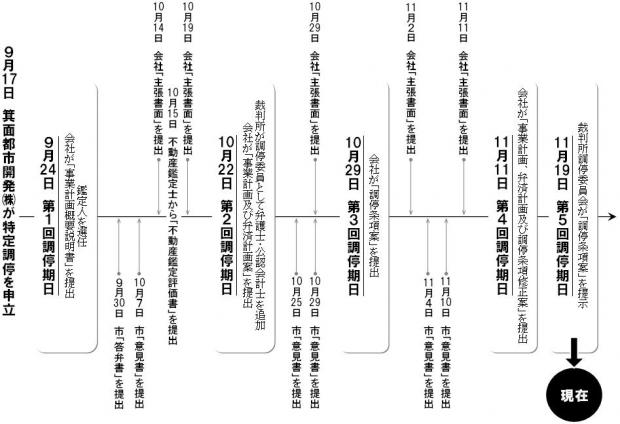

箕面市の出資法人(第3セクター)である「箕面都市開発(株式会社)」は、平成22年9月17日、大阪地方裁判所に特定調停法に基づく調停の申立を行いました。

これは、指定管理業務の失注を引き金として収益状況が悪化し、長年抱え続けてきた大幅な債務超過という財務構造を解消しない限り会社が破綻するという状況に至ったことが大きな原因です。 (詳細はこちら)

- 調停申立後、第1回調停(9月24日)、第2回調停(10月22日)、第3回調停(10月29日)、第4回調停(11月11日)が行われました。

- その間、12回にわたる答弁書・意見書・主張書面の書類を提出し、双方の意見等を主張してきました。

(事業計画概要説明書や上申書などを含めると22回) - 11月19日の第5回調停期日において、大阪地方裁判所調停委員会から「調停条項案」が示されました。

調停条項案の内容

(1) 本市と箕面都市開発(株式会社)との間で、債務超過相当額 5億2千万円の債権を株式化(取得請求権付株式)する

(2) 箕面都市開発(株式会社)は、残りの貸付金 約4億5千万円を平成41年度までに本市に返済する

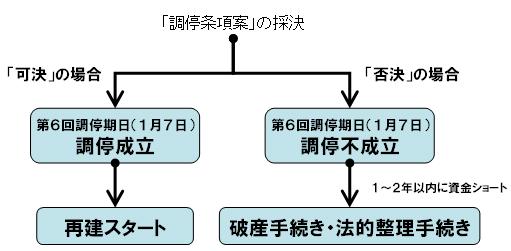

今後

12月下旬 箕面市議会において採決

↓可決の場合

1月7日 第6回調停期日において「調停条項案」のとおり調停成立

2.調停条項案の内容

調停条項案

確認事項

(1)債権額の確定

市の会社に対する債権額は、976,369,142円です。 (平成22年3月31日現在の貸付金残額)

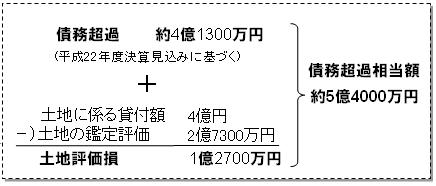

(2)債務超過相当額

会社の債務超過相当額は、約540,000,000円です。

債権の処理方法

(1)債権の株式化

債務超過相当額(約5億4千万円)を3カ年で解消するために5億2千万円を株式化(取得請求権付株式)し、会社のバランスシートを改善します

↓

貸付金の残額は、456,369,142円となります

- 「第3セクター等の抜本的改革の推進等に関する指針」(平成21年6月23日・総務省)は債務超過の解消期間について、私的整理に関するガイドラインやRCC企業再生スキームなど一般に公表された債務処理の準則等の活用を図ることが適当としており、同準則等において債務超過の解消期間を概ね3年以内と規定しています

- 債権の株式化のしくみはこちら

(2)貸付残額の弁済

会社は、貸付金の残額(456,369,142円)について、 年間1千万円を市に弁済します(弁済計画はこちら)

↓

平成41年6月1日完済予定

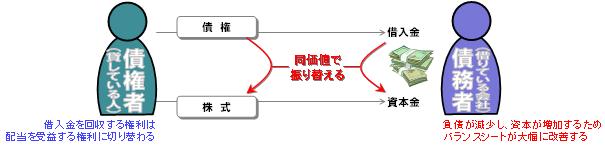

債権の株式化とは

貸付金(債権)を出資金(株式)に振り替えることです。

- 債権者は、貸付額と同価値の株式を得ることにより、資産を毀損しません。

- 債務者は、負債の圧縮と資本の増強により、バランスシートが大幅に改善します。

実質的な資金の増減なしに、バランスシートを改善できることから、町工場など創業者が運営する会社の信用力向上や、企業価値の向上などのために多用される財務改善手法です。

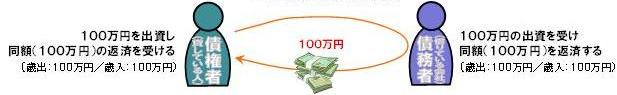

100万円の債権を株式化する場合

弁済計画

3.これまでの協議経過と特定調停の論点

特定調停申立から現在までの経過

- 9月17日 箕面都市開発(株式会社)が特定調停を申立

- 9月24日 第1回調停期日 会社が「事業計画概要説明書」を提出。鑑定人を選任

- 9月30日 市「答弁書」を提出

- 10月7日 市「意見書」を提出

- 10月14日 会社「主張書面」を提出

- 10月15日 不動産鑑定士から「不動産鑑定評価書」を提出

- 10月19日 会社「主張書面」を提出

- 10月22日 第2回調停期日 会社が「事業計画及び弁済計画案」を提出。裁判所が調停委員として弁護士・公認会計士を追加

- 10月25日 市「意見書」を提出

- 10月29日 会社「主張書面」を提出。市「意見書」を提出

- 10月29日 第3回調停期日 会社が「調停条項案」を提出

- 11月2日 会社「主張書面」を提出

- 11月4日 市「意見書」を提出

- 11月10日 市「意見書」を提出

- 11月11日 会社「主張書面」を提出

- 11月11日 第4回調停期日 会社が「事業計画、弁済計画及び調停条項修正案」を提出

- 11月19日 第5回調停期日 裁判所調停委員会が「調停条項案」を提示 ※現在

特定調停の論点

会社の存続は本当に必要なのか?

- 申立人が破綻した場合に、市民や地域、行政施策等にはどのような影響が想定されるのか

弁済計画は合理的であるのか?

- 債務超過の解消は本当に必要なのか

- 債権の株式化は最善の方法なのか

- 債権の株式化の金額及び返済期間は妥当なのか

弁済計画の担保は取れているのか?

- 5年(10年)後に文化・交流センターの指定管理を失注しても弁済計画の実行は可能か

- シュテルンとの借地契約が解除されても弁済計画の実行は可能か

- 過去の会社運営の反省点を踏まえた計画になっているのか

4.調停条項案の検証

会社の存続は本当に必要なのか?

申立人が破綻した場合に、市民や地域、行政施策等にはどのような影響が想定されるのか

箕面駅周辺地区への影響

- 箕面都市開発(株式会社)は、駅前商業ビル「みのおサンプラザ」の1階・2階のうち約600平方メートルの床や、駅周辺地域に約1500平方メートルの土地を所有

- 申立人の破綻により所有床(約600平方メートル)の管理費の支払いが滞ることから、直接的な影響として、区分所有者で構成するビル管理組合の資金不足が懸念

- 同時に、所有床(約600平方メートル)や所有地(約1500平方メートル)は債権処理の対象となるため、処理期間中は凍結されることとなり、契約店舗はもとより駅前商業への影響が懸念

箕面新都心や萱野地区のまちづくりへの影響

- 箕面都市開発(株式会社)は、箕面新都心の地権者(47名/約3.1ヘクタール)で構成する「緑遊新都心(株式会社)」や萱野地区の地権者(33名/約2.7ヘクタール))で構成する「南山開発(株式会社)」から業務全般を受託

- 両者とも地権者の集合組織であり、実際には、構成員のマネジメントや契約先(visola・コーナン)との交渉は、すべて申立人のみで実施

- まちづくりの核となる大規模企業との契約は個々の地権者では不可能だったが、申立人は、過去に地権者を組織化する段階~企業誘致交渉~現在のマネジメントまで一貫して携わってきており、その経過ゆえに個々の地権者との緊密な関係を構築

- これらの経過ゆえに業務は多岐にわたっており、相続なども含めた個人的要素の高い分野まで受託しているのが実状。このため他の企業が容易には代替できる状況にはなく、当該地域への影響は必至

弁済計画は合理的であるのか?

債務超過の解消は本当に必要なのか

- 過大な債務超過は、現在の経営そのものを圧迫(1~2年以内に資金ショートを招く直接的な要因ともなっている)

- 債務超過企業は支払能力に疑義が生じるため、経済的信用がなく、民間企業からの新規事業の受注や新たな指定管理者選定が困難

- 事業再建に向けた経営改善のためには、債務超過の解消が最大の課題

債権の株式化は最善の方法なのか(他の手法の検討)

- 弁済期間の猶予

→ 将来にわたり債務超過を解消することは困難

→ 返済可能な規模を、仮に毎年1,000万円とすれば、完済まで少なくとも106年(平成128年)以上の期間を設定した契約を締結することとなり非現実的 - 債務免除

→ 債務免除額は法人税法の益金(債務消滅益)として取り扱われるため、約3億円の法人税等の納付が必要となり、その瞬間に資金ショートすることから債務免除は採りえない - 破産

→ 破産の場合の清算配当率は11.57%(回収額約2億6千万円)であり、債権の株式化に比べて市の回収金額は小さくなり損失が大きい - 法的整理(民事再生・会社更生)

→ 指定管理者の応募資格を喪失するため短期的に資金ショートする可能性

→ 万が一、存続できても「倒産」イメージによる信用力の低下が著しく、再建の困難性は高い - 私的整理

→ 金融機関が案件に関わっていることが私的整理の条件であり、本件(債権者が本市のみ)は対象外

債権の株式化の金額及び返済期間は妥当なのか

- 債務超過相当額(約5億4千万円)の全額を債権の株式化するのではなく、3年後(※1)の平成25年度に債務超過を解消させることとし、債権の株式化の規模をギリギリの5億2千万円に抑制 (当初、申立人は5億4千万円の株式化を主張)

- 債権の株式化後の貸付残高については、年間1千万円を返済原資とし、平成16年当時の契約の返済期間(平成46年3月)から約5年間を短縮させ、平成41年6月の完済とした (当初、申立人は平成16年当時と同様の最終返済期日を主張)

- 事業計画を超える収益があった場合には、弁済額を増加し繰上返済することとなるため、さらなる返済期間の短縮を追求することが可能

- 株式の種類は取得請求権付株式(※2)とし、債権の株式化後の貸付残高の全額弁済を行った後には、順次、発行株式の買取請求を行うことで、将来的には出資した5億2千万円の全額回収を目指す

(※1) 「第3セクター等の抜本的改革の推進等に関する指針」(平成21年6月23日・総務省)は債務超過の解消期間について、私的整理に関するガイドラインやRCC企業再生スキームなど一般に公表された債務処理の準則等の活用を図ることが適当としており、同準則等において債務超過の解消期間を概ね3年以内と規定

(※2) 株主が株式会社に対してその有する株式の取得(買い取り)を請求することができる株式

弁済計画の担保は取れているのか?

5年(10年)後に文化・交流センターの指定管理を失注しても弁済計画の実行は可能か

- 前提として、指定管理者として選定され続けるように受託金額を減額する経営努力を実施

- 5年(10年)後の指定管理を失注した場合には、売上高が減少するものの、支出面においても、同業務に付随する経費として同程度の支出削減が可能

- それでもなお弁済金額に不足が生じた場合であっても、内部留保金の活用により弁済計画どおりの返済を維持することは可能

シュテルンとの借地契約が解除されても弁済計画の実行は可能か

- 前提として、借主が相当な費用を投下して建物を建設しているため、賃貸借契約期間内に解約することは(借主にとって)経済的利点が極めて低い

- 契約開始後10年未満の解約の場合、敷金は全額返還しないこととなっている。また、10年以上15年未満の解約の場合、敷金は半額しか返還しない

- 内部留保金に加え、時期によって敷金の返還を要しない保証金のため、速やかな土地活用を行うことにより弁済計画どおりの返済を維持することは可能

過去の会社運営の反省点を踏まえた計画になっているのか

- 会社として平成16年の再生計画を実現できなかったことは、営業努力が不足していたと深く反省

- 過去の反省のもと、現社長就任後に役員報酬の削減など会社の経営改善に邁進

- さらに、新規事業への進出、現行事業からの撤退、役員報酬を含む人件費の増額など、弁済計画に影響を及ぼす可能性がある活動については、市と協議のうえで承認を求める義務を課すことで、リスクをコントロール可能とした

論点に対する双方の主張

5.今後の想定スケジュール

- 11月下旬 なぎさ監査法人から「意見書(中間報告)」が提出

- 11月26日 市議会議案発送

- 12月初旬 なぎさ監査法人から「意見書」が提出

- 12月7日 市議会総務常任委員会

- 12月下旬 箕面市議会

6.調停手続の資料

箕面市、箕面都市開発(株式会社)、大阪地方裁判所の各資料を掲載しています。

7.関連する報道資料

- (報道資料)「箕面都市開発(株式会社)」の特定調停にかかる「調停案」について(2010年11月26日)

- (報道資料)箕面市の第3セクター「箕面都市開発(株式会社)」による特定調停の申立て(2010年9月17日)

よくあるご質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください