箕面市 > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > ごみ処理の流れと施設について > 箕面市環境クリーンセンターにおけるアクアポニックスの運用について

更新日:2025年3月11日

ここから本文です。

箕面市環境クリーンセンターにおけるアクアポニックスの運用について

環境クリーンセンターでは、廃棄物の焼却時に発生するエネルギーを活用することによる自然循環の再現と、来場者への啓発を目的として、令和6年6月にアクアポニックスユニットを導入しました。

アクアポニックス(Aquaponics)とは、魚類と植物を同時に育成するシステムであり、箕面市、荏原環境プラント株式会社(環境クリーンセンター長期包括運営事業者)、及び一般財団法人箕面市障害者事業団の3者が協力してその維持管理を実施しています。

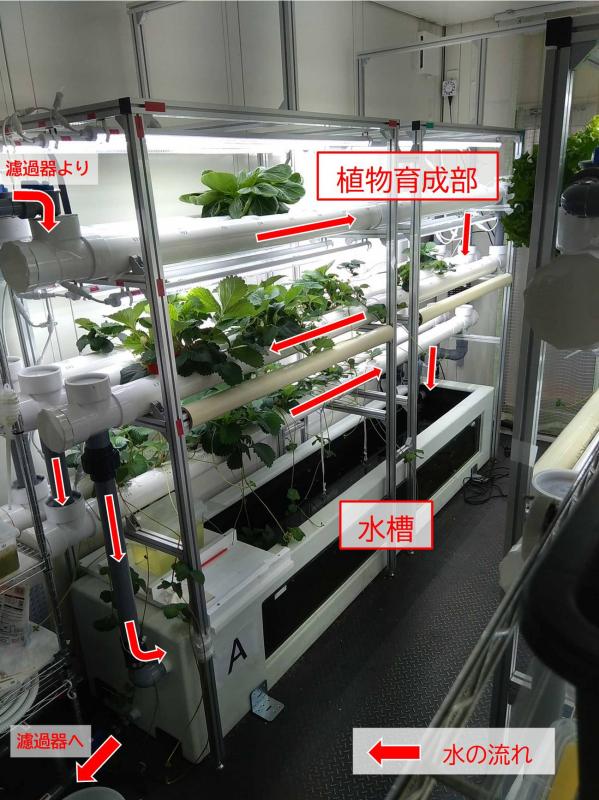

アクアポニックスユニット全景

アクアポニックスのしくみ

アクアポニックスでは水槽内で魚を飼育し、その飼育水を植物に供給し、再び水槽へ戻すという水の循環を行っています。

魚は給餌により排泄を行いますが、排泄物は水中のバクテリアの作用によりアンモニア→亜硝酸→硝酸の順に変換(硝化)されます。一般的な魚類飼育の場合は、最終的に硝酸が水槽内に蓄積するため、適宜換水が必要になりますが、アクアポニックスの場合はアンモニアや硝酸は植物の生育のために使用されるので、飼育水中に蓄積しにくくなります。そのため、魚への給餌と飼育水の循環により長期にわたる魚類と植物の同時育成が可能です。

アクアポニックスのしくみ

アクアポニックスユニットの活用

魚類としてメダカを育成し、植物として、リーフレタス、コマツナ、ミズナ、シュンギク、イチゴ等を試験的に栽培しており、市内小学校社会見学時には自然循環のしくみと共に本ユニットを紹介しています。

また、魚類への給餌、水槽への水足し等の日常的なメンテナンスは箕面市障害者事業団が行っており、障害者職域拡大を目的とした作業訓練等に活用しています。

飼育しているメダカ

こんな野菜が育ちます

本ユニットで栽培した野菜をいくつか紹介します。

コマツナ

コマツナは発芽率が高く、成長も旺盛で、非常によく育ちます。葉もかなり大きくなります。

コマツナ

ミズナ

ミズナも発芽率が高く、よく育つ野菜です。葉が多く、生長するとかなりボリュームのある姿になります。

ミズナ

チンゲンサイ

チンゲンサイは、背が高くないため、アクアポニックスでも育てやすい野菜です。

チンゲンサイ

イチゴ

種子繁殖型イチゴの育成実験を実施しています。イチゴは発芽率があまり高くない、発芽に時間がかかる、などの課題はありますが、発芽後の生育は順調でした。イチゴはある程度成長すると親株がランナーを伸ばし、新たな株を作り始めます。アクアポニックスユニット内でも子株がよく殖え、開花、受粉を通じて果実を得ることができました。

イチゴ

今後の展開

本ユニットで栽培した野菜は食用になると共に、育成したメダカは小学校の理科教材としての活用も可能です。アクアポニックスは魚類と植物を同時に育成できるうえ、その運用には一定の柔軟性があることから、障害者雇用との親和性は高いと考えられます。環境クリーンセンターでは、かん・びんの選別作業や、搬入ごみの受入作業等を障害者雇用の場としており、今後は本ユニットを足掛かりとし、引き続き、箕面市・荏原環境プラント株式会社(環境クリーンセンター長期包括運営事業者)・一般財団法人箕面市障害者事業団の3者協力体制のもと、環境クリーンセンターの廃熱エネルギーを有効活用することによるアクアポニックスの生産性拡大と、さらなる障害者職域拡大を目指します。

よくある質問

Q1. どのような野菜でも育てられるのですか?

「葉物野菜」であれば、多くの種類が育成可能です。ただし、発芽率や生育温度の兼ね合いから難しい(不可能ではない)野菜もあります。例えば「ホウレンソウ」は、発芽率が低く、好光性種子ではないこと、低い温度を好むことなどから、本ユニットにおいては生育が難しい部類に属します。

また、本ユニットでは土を一切使用しないことから、ダイコン、ニンジンなどの根菜類は育成できません。

Q2. アクアポニックスの運用にはどのようなエネルギーが必要ですか?

本ユニットの運用には照明、ポンプ、空調等が必要です。環境クリーンセンターではごみを焼却したときの熱を利用して発電を実施しており、発電した電力の一部を本ユニットの動力としています。

また、植物の生育が進むと水の蒸散量が増えるため、随時水道水による水槽への補水を行っています。アクアポニックスでは硝酸が蓄積しにくいため長期の運用が可能ですが、濾過槽の洗浄を兼ねて、月に1/5程度の定期的な換水を行っています。

Q3. 野菜の生育に太陽は必要ないのですか?

本ユニットでは光源としてLEDライトを使用しています。ただし、植物の光合成促進のため、太陽に近い波長を持つLEDを採用しています。住居用の一般的なLED電球では、青波長のみ強く、他の波長が弱いものが多いですが、光合成促進のためには赤波長も必要です。

Q4. 魚の餌以外に肥料は必要ないのですか?

魚種や飼育数にもよりますが、育成植物が少ない場合は魚への給餌のみでの植物育成は可能です。ただし、育成数が多くなると、給餌による肥料添加効果以上に肥料消費量が多くなります。本ユニットでは硝酸濃度を日々管理していますが、植物の育成数が多いと、硝酸濃度が水道水以下にまで下がることがあります。また、アクアポニックスでは、給餌のみでは肥料三要素のひとつであるカリウムが不足する傾向があることもあり、本ユニットでは適宜必要量を計算の上、最小限の肥料添加を実施しています。

Q5. 魚の餌には何を使っているのですか?

現在のところ、市販されているメダカ用の餌を使用しています。ただし、収穫した植物の未利用部の再使用実験も行っています。

野菜の収穫時には根は切除し、廃棄の対象となりますが、本ユニット内で育成した野菜の根の煮汁を試験的に水質測定したところ、アクアポニックスでは不足がちであるカリウムが多く含まれていることを確認しています。また、根を乾燥後粉砕したものをメダカに与えたところ、市販の餌ほどではないにせよ、食べることを確認しているため、市販の餌に野菜の端材や根を混合する実験を実施しています。

なお、すべての餌を本ユニット内で育成した野菜に置き換えることは物理的に不可能です。

Q6. 日常的にはどのような作業が必要ですか?

魚への給餌、水槽への補水、水質測定(pH、硝酸濃度等)はほぼ毎日実施しています。また、定期的な濾過器の清掃、メダカの卵や稚魚の管理などの魚に関する作業や、不定期な種まき、収穫、肥料添加など植物に関する作業があります。

なお、水槽内ではメダカと共にタニシを飼育しており、餌の食べ残しや壁面の藻類をタニシに処理させるようにしています。これにより水槽内の清掃の手間が軽減されています。

Q7. 食用魚は飼育できないのですか?

食用魚を飼育すれば、植物・魚類の両方を食用に供することができます。ただし、ほとんどの植物(野菜)は塩分に弱いことから、アクアポニックスは淡水で運用する必要があるため、食用魚の選択肢は限られます。また、魚は飼育しやすいこと、増やしやすいことも重要です。食用魚が熱帯魚である場合は冬季に停電が生じた場合は全滅するリスクが生じます。またユニット内での繁殖が可能でなければ、都度稚魚を調達する必要があります。

以上を考慮し、今のところ、食用魚ではありませんが、利用可能性があり、飼育しやすく増やしやすい「メダカ」を選択しています。なお、ティラピアやチョウザメ等によりアクアポニックスを運用している事例はあるようです

Q8. 家庭でアクアポニックスを実現することは可能ですか?

可能です。アクアリウム用の水槽やペットボトル等を活用することで工作することができます。アクアポニックスは完成形がひとつではないので、「自分に合った」システムを試行錯誤して構築する楽しさもあります。

環境クリーンセンターでは家庭サイズの小型アクアポニックスユニットも展示しています。

小型アクアポニックスユニット

Q9. 見学は可能ですか?

可能です。見学申し込み時にお申し付けください。

よくあるご質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください