ここから本文です。

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種に関する経過措置について

HPVワクチンのキャッチアップ接種の期限は、令和7年(2025年)3月31日とされていましたが、令和6年(2024年)夏以降の大幅な需要増により、接種を希望しても受けられなかったかたがいらっしゃる状況を踏まえ、公費で接種を受けられる期間が令和8年(2026年)3月31日まで延長となりました。詳細は厚生労働省ホームページ( 外部サイトへリンク )からご確認ください。

対象者

以下のどちらにも該当するかた

- 平成9年(1997年)4月2日から平成21年(2009年)4月1日生まれの女性で、HPVワクチンの3回の接種を完了していないかた

- 令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までに、HPVワクチンを1回以上接種したかた

※令和4年(2022年)3月31日以前に接種されたかたは経過措置の対象になりません。

対象期間

上記「対象者」に該当するかたは、令和8年3月31日まで接種期間が延長となります。

接種について

- HPVワクチンを含む子どものA類疾病の定期接種は、努力義務であり、強制ではありません。接種にあたっては、かかりつけの医師と相談し、ワクチンの有効性とリスクについて十分に理解したうえで接種を受けるようお願いいたします。

- HPVワクチンは、接種部位に強い痛みが生じやすいワクチンでもあり、かかりつけ医での接種をお勧めします。

- 痛みや緊張などによって接種直後に一時的に失神や立ちくらみなどが生じることがあります。保護者の同伴は不要ですが、心配なかたは保護者が同伴してもかまいません。

- 標準的な期間(最大6ヶ月)で接種できない場合は、「標準的な接種間隔で接種できない場合」をご参照ください。

費用

無料

※ただし、接種間隔が異なる場合(1回目→2回目を1週間の間隔で接種してしまったなど)、キャッチアップ経過措置の期間を超えて接種した場合は任意接種となり、有料となります。

※任意接種の場合、健康被害が生じた場合に予防接種法に基づく補償を受けることができないため、ご注意ください。

予診票・接種履歴について

- 転入や紛失により、お手元に箕面市の予診票がないかたは、電子申請( 外部サイトへリンク )により発行手続きが可能です。

- 箕面市から転出された場合、箕面市の予診票は使用できません。必ず、転出先の市区町村で予診票の発行手続きをしてください。

- 接種履歴については、箕面市に住民票があった期間の定期接種分を保存しています。箕面市以外の市区町村に住民票があったときの定期接種の履歴は、その市区町村の予防接種担当へご確認ください。(ただし、予防接種法施行令で定められた記録の保存期間である5年を経過している履歴は、保存されていない場合がありますのでご了承ください。)

- 任意接種の履歴が母子健康手帳で確認できない場合は、接種を受けた医療機関にご確認ください。

接種を受ける際に必要なもの

- 母子健康手帳等接種履歴の分かるもの

(母子保健手帳等は接種歴の確認に必要です。忘れると接種できません。必ずお持ちください。)

- 予診票

- 健康保険証

接種場所

定期予防接種医療機関一覧表(「子宮頸がん」の欄に●がある医院)

箕面市外で予防接種を受ける場合は予防接種実施依頼書が必要です(豊中市・吹田市・池田市・摂津市・茨木市・豊能町・能勢町・島本町を除く)ので、接種を受ける前に、子どもすこやか室までご連絡ください。なお、市外での接種は、接種費用がかかる場合があります。

「箕面市外で定期予防接種を受ける場合」をご確認ください。

接種ワクチン・スケジュール

- 公費(無料)で接種できるワクチンは、サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)の3種類です。

- 原則、3回とも同一ワクチンで接種を完了してください。

- すでに2価または4価HPVワクチンで予防接種を1回~2回接種済みのかたは、医師の適切な情報提供に基づき、医師と被接種者がよく相談した上で、残りの接種にシルガード9(9価)を選択し実施しても差し支えありません。

- 妊娠中もしくは妊娠している可能性がある場合は原則接種できません。

標準的なスケジュール

|

ワクチン名 |

標準的な接種間隔 |

例 |

|

サーバリックス(2価) |

1回目 ↓ 1か月以上の間隔 2回目 ↓ 1回目から6か月以上の間隔 3回目 |

1回目 4/15 ↓ 2回目 5/15 ↓ 3回目 10/15 |

|

ガーダシル(4価) シルガード9(9価) |

1回目 ↓ 2か月以上の間隔 2回目 ↓ 1回目から6か月以上の間隔 3回目 |

1回目 4/15 ↓ 2回目 6/15 ↓ 3回目 10/15 |

標準的な接種間隔で接種できない場合

|

ワクチン名 |

標準的な接種間隔で接種できない場合 |

例 |

|

サーバリックス(2価) |

1回目 ↓ 1か月以上の間隔 2回目 ↓ 1回目から5か月以上かつ、2回目から2か月半以上の間隔 3回目 |

1回目 4/15 ↓ 2回目 5/15 ↓ 3回目 9/15 |

|

ガーダシル(4価) シルガード9(9価) |

1回目 ↓ 1か月以上の間隔 2回目 ↓ 3か月以上の間隔 3回目 |

1回目 4/15 ↓ 2回目 5/15 ↓ 3回目 8/15 |

ワクチンの種類

不活化ワクチン

留意事項

- 予防接種は体調のよい日に行ってください。

- 予防接種を受ける予定であっても、体調が悪い場合は、かかりつけ医とよく相談して接種の判断をしてください。

※37.5度以上の明らかな発熱がある場合は接種できません。 - 接種後30分程度は、急な副反応が出た場合に備え、医療機関で背もたれのある椅子に座って休み、すぐに医師と連絡がとれるようにしておきましょう。

- 接種後1週間は副反応の出現に注意し、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。また、当日は激しい運動は避けましょう。

- 母子健康手帳は、予防接種を受けた大切な記録です。接種歴の確認のためにも大切に保管してください。

国のリーフレット

副反応について

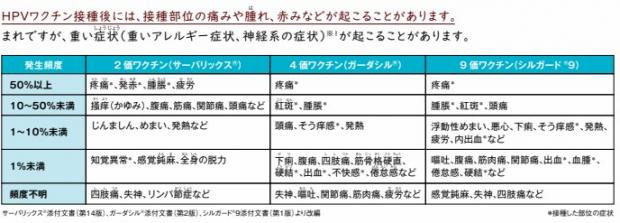

- HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などがあげられます。

- また、ワクチン接種後に見られる副反応について、国は接種との因果関係を問わず報告を収集しており、定期的に専門家が分析・評価しています。その中には、稀にアナフィラキシー、急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)、複合性局所疼痛症候群 (CRPS)などの重い副反応の報告もあります。

- 重い副反応がなくても、気になる症状や体調の変化がみられた場合は、接種を受けた医師に相談してください。

- 予防接種によって健康被害(入院が必要な程度の障害など)が生じ、それが予防接種によるものと認定された場合、予防接種法に基づく補償を受けることができる健康被害救済制度があります。

- 予防接種の効果・副反応などを十分に理解した上で接種してください。ワクチンは合計3回接種しますが、1回目または2回目の接種で気にかかる症状が現れたら、それ以降の接種を中止することができます。

厚生労働省 HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレットより

厚生労働省 HPVワクチン接種の対象年齢のお子様及びその保護者向けリーフレットより

HPVワクチン接種後に症状が生じたかたの相談窓口

ワクチン接種後、気になる症状が出たとき

まずは、接種を受けた医療機関、かかりつけの医師などにご相談ください。

ワクチン接種後に生じた症状により困ったとき

- 総合的な相談窓口(医療、健康被害救済制度などに関するご相談)

大阪府健康医療部保健医療室感染症対策企画課 感染症・検査グループ 電話番号:06-6941-0351 内線5307

-

学校生活に関する相談窓口(通学、学習、進級・進学などに関するご相談)

大阪府教育庁教育振興室保健体育課 保健・給食グループ 電話番号:06-6944-9365

HPVワクチン、子宮頸がんの基礎知識に関するご相談

厚生労働省 HPVワクチン相談窓口 電話番号:03-5276-9337

受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

HPVワクチン予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関

厚生労働省では、HPVワクチン接種後に広範な疼痛(痛み)または運動障害を中心とする多様な症状が生じたかたに対して、より身近な地域で適切な診療を提供するために、都道府県単位で協力医療機関を選定し、協力医療機関、地域の医療機関、厚生労働科学研究事業研究班の所属医療機関などが連携する診療体制を整備しています。

- 大阪府内の協力医療機関

| 医療機関名(窓口診療科名) | 連絡先 |

|

大阪大学医学部附属病院 (小児科:15歳以下、産科婦人科:16歳以上) |

電話 06-6879-5111(代表) |

| 大阪医科薬科大学病院(総合診療科、麻酔科、ペインクリニック) |

電話 072-683-1221(代表) |

| 近畿大学病院(小児科思春期科) | 電話 072-366-0221(代表) |

| 大阪公立大学医学部附属病院(産婦人科) | 電話 06-6645-2857 |

- ほかの都道府県の協力医療機関、厚生労働省研究班の医療班

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関(厚生労働省ホームページ)( 外部サイトへリンク )

健康被害についての相談

まずは、子どもすこやか室(072-724-6768)にご連絡ください。

定期接種(平成25年4月1日以降の接種)により生じた健康被害救済制度

健康被害救済制度( 外部サイトへリンク )は厚生労働省のホームページをご覧ください。

任意接種(平成25年3月31日以前の接種及び定期接種対象年齢外の接種)により生じた健康被害救済制度

- 医薬品副作用被害救済制度( 外部サイトへリンク )(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく健康被害救済制度)

- 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口:電話番号 0120-149-931

- 「医薬品副作用被害救済制度」における医療費及び医療手当の請求につきましては、5年以内の請求期限が設けられていますので、ご注意ください。

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限の周知について」(厚生労働省通知)( 外部サイトへリンク )

- 「医薬品副作用被害救済制度」における医療費及び医療手当については、入院治療を必要とする程度(入院相当)の医療が対象とされており、通院相当の医療は対象外とされていますが、今般、「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」による接種については、厚生労働省が、定期接種により生じた健康被害救済と同等に、通院相当の医療についても、別途、予算事業により措置を行うこととなりました。

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済について」(厚生労働省通知)( 外部サイトへリンク )

よくあるご質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください