箕面市 > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > ごみ減量施策の推進(各種計画・審議会など) > 箕面市食品ロス削減推進計画 > 食品ロス削減について

更新日:2025年12月23日

ここから本文です。

食品ロス削減について

トピックス

食品ロス削減推進イベント

食品ロス削減について、多くのかたに意識していただくきっかけ作りのため、令和7年11月1日(土)みのおキューズモールにてガラポン抽選会をおこないました。

ご協力頂いたかた、ご参加頂いたかた、誠にありがとうございました!

食品ロスとは

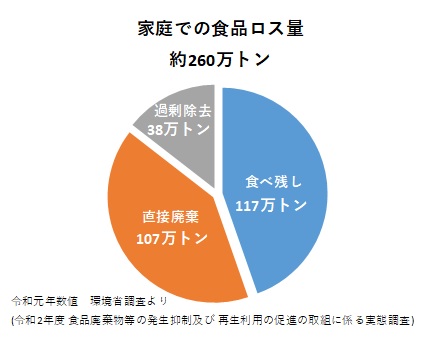

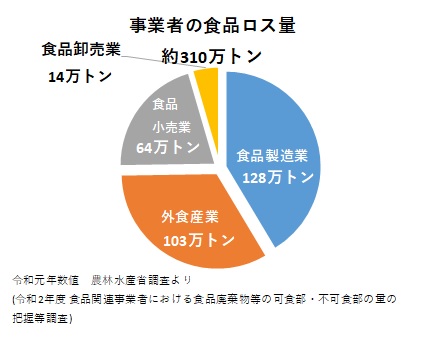

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品のことで、生産、製造、販売、消費のあらゆる段階で発生しています。

日本では食品ロスが年間で約570万トンも発生(農林水産省、環境省令和元年度推計値)しており、国民1人あたりに換算すると、毎日お茶碗一杯分(約150g)の食べ物を捨てていることになります。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量(令和2年は年間約420万トン)の約1.4倍を捨てていることになります。

食糧生産には多大な土地や資材、エネルギー等も必要です。食品ロスが生じると、これらの地球資源も無駄にしてしまうことになります。

食品ロス削減のためには、一人ひとりの意識と行動が重要となりますので、積極的なご協力をお願いします。

食品ロス削減推進法について

令和元年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(略称 食品ロス削減推進法)が施行され、令和2年3月に食品ロス削減推進法に基づく基本方針が閣議決定されました。

大阪府においても、食品ロス削減を総合的かつ効果的に推進するため、令和3年3月に「大阪府食品ロス削減推進計画」が策定されました。

箕面市においては、これらの動きを背景に、体系的かつ具体的に食品ロス削減に取り組むことを目指し、令和4年3月に「箕面市食品ロス削減推進計画」を策定しました。

箕面市食品ロス削減推進計画について

箕面市食品ロス削減推進計画では、「食品ロス量」と「食品ロス削減に取り組む市民の割合」を指標とし、それぞれに目標値を設定しています。

食品ロス量

国、大阪府に準じ、「2030年度に2000年度数値の半減」を目指します。

|

2000年度 |

2030年度 (目標年度) |

|

| 家庭ごみ | 94.35g | 47.17g |

| 事業系ごみ | 49.71g | 24.85g |

※数値は市民1人1日あたり排出量。2000年度数値は推計値。

食品ロス削減に取り組む市民の割合

「まだ食べられる食品を捨てない工夫をする」人の割合を2030年度に2021年度の1.1倍とすることを目指します。

| 2021年度 |

2030年度 (目標年度) |

|

| まだ食べられる食品を捨てない工夫をする | 69.2% | 76.1% |

これら目標の達成のために、事業者・消費者それぞれに対する取り組みを実施していきます。

事業者で取り組む食品ロスの削減

「おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度」推進の支援

積極的に食品ロス削減の取組みを進める事業者と大阪府が連携して消費者への啓発活動をより効果的に進める「おおさか食品ロス削減パートナーシップ制度」( 外部サイトへリンク )(平成30年度創設)にかかる啓発や参加の呼びかけを市内事業者に対して行うとともに、取組事例の紹介や大阪府への申請手続きの支援を行います。 また、本市の消費者が情報を入手しやすいよう、箕面市内のパートナーシップ事業者についての情報を市ホームページなどで広く市民に紹介していきます。

大阪府制度の活用状況を注視しながら、将来的には本市独自のパートナーシップ制度創設へのステップアップを検討しています。

取組事例の情報提供及び意見交換の場の創出

事業者における食品ロス削減の取組事例を広く収集し、市内事業者が食品ロス削減に取り組みやすいよう、具体的な手法について情報提供を行い、事業者間で情報を共有し、より良い取組が広がるよう、事業者同士の意見交換の場を設けたいと考えています。

【募集】

市内事業者さんの食品ロス削減への取り組みなどについて、市のホームページを通じて紹介してみませんか?

ご意見は下記問い合わせ先までお寄せください。ご協力よろしくお願いいたします。

問い合わせ先 … 市民部 環境整備室

家庭でできる食品ロスの削減

家庭での食品ロスを削減するためには、普段からちょっとした工夫を積み重ねていくことが大切です。

食べきれるごはん作り (食べ残しの削減)

- 必要な分を把握し、食べきれるごはん作りをお願いします。

- 食べきれなかったごはんは、冷凍・冷蔵し、翌日以降に食べきるようにしましょう。

必要に応じた買い物 (直接廃棄の削減)

- 出かける前に冷蔵庫の中身を確認し、量売りや小分け売りを利用するなど、必要に応じた買い物を心がけましょう。

食材の使いきり (過剰除去の削減)

- 厚くむき過ぎた野菜の皮など、不可食部分を除去する際に過剰に除去された可食部分のことを「過剰除去」といいます。

- 調理をするときは、食材の捨てる部分をなるべく少なくし、使いきれるようにしましょう。

- 傷みやすい食材は、早めに使うよう工夫しましょう。

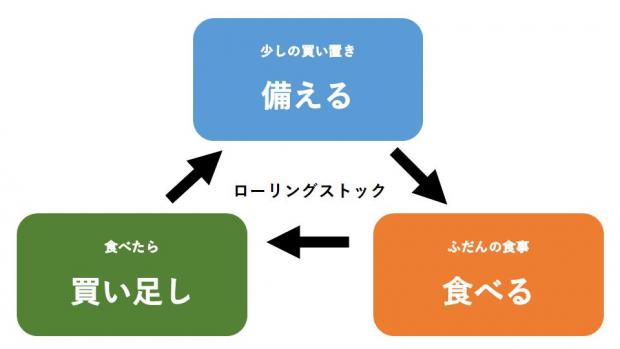

災害用備蓄食糧の活用(ローリングストック)

ローリングストックとは、普段から少し多めに食材を買っておき、使った分だけ新しく買い足していくことで常に一定量の食料を家に備蓄しておく方法のことです。無駄なく食品の消費が可能で、また、災害用備蓄食糧の管理にも活用できるため、食品ロスを効果的に防ぐことにもなります。

外出時にできる食品ロスの削減

外食時や買い物時にも、食品ロスを削減するための工夫が可能です。

外食するとき

3010(さんまる・いちまる)運動

「3010運動」とは、乾杯後の30分間と終了前10分間は自席について料理を楽しむことにより、食べ残しによる食品ロスを減らす運動のことです。 乾杯の後に席を離れてしまい、終了の時間までに料理にあまり手を付けられずに帰ってしまった、という経験をしたかたもいると思います。飲食店から出される食べ残しによる食品ロスを減らすため、料理を残さずおいしく食べきるようにお願いします。

ドギーバッグ

レストランなどの飲食店で食べ残した料理を持ち帰るための容器や袋のことを「ドギーバッグ」といいます。食べ残してしまった食品の持ち帰りが可能であれば、活用するようにお願いします。

買い物するとき

てまえどり

商品棚の手前にある商品を積極的に選ぶことが「てまえどり」です。買ってすぐに食べる場合であれば、手前から商品を選んでいただくようにお願いします。

見切り商品

期限が迫っていたり、売れ残ったものを値引きして販売している商品のことです。買ってすぐに食べる場合であれば、見切り商品を選んでいただくようにお願いします。

期限表示について

袋や容器を開けないままで、表示された方法を守って保存していた場合に、安全に食べられる期限のことを消費期限、品質が変わらずにおいしく食べられる期限のことを賞味期限といいます。

この2つの違いを知ることで、健康を守るとともに、食べ物を無駄にすることもありません。食品の表示をよく確認し、いつまで食べられるかを確かめるようにお願いします。

消費期限

急速に劣化していく商品には「消費期限」が表示されています。

(例) 食肉、惣菜、生菓子など

賞味期限

傷みにくい商品には「賞味期限」が表示されています。

(例) スナック菓子、缶詰など

よくあるご質問

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください